Tierschutz

Die Schweiz hat eines der strengsten Tierschutzgesetze der Welt. Darauf darf die Schweiz stolz sein. In der Schweizer Tierschutzgesetzgebung ist verankert, dass Tiere eine Würde haben. Wer mit Tieren umgeht, hat ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen, für ihr Wohlbefinden zu sorgen und die Würde jedes Tieres zu schützen.

Die beiden Fachstellen «Tierschutz Nutztiere» und «Heim- und Wildtiere» des ALT sichern u.a. den Vollzug der Tierschutzgesetzgebung und überprüfen die Gesetzeskonformität der Tierhaltungen. Bei Verdacht auf Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung sind die Fachstellen auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen. Nur so ist es möglich, frühzeitig und effizient eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes zu erreichen.

Foto: ©ALT

Schwerpunktprogramm Geflügel 2021 – 2023

Jede Tierhaltung, welche mehr als drei GVE (Grossvieheinheiten) Tiere hält, wird alle vier Jahre einer unangemeldeten Tierschutzkontrolle unterzogen.

Von 2021 bis 2023 wurden die Tierschutzkontrollen von Geflügelhaltungen mit einem Schwerpunktprogramm ergänzt und dabei vier vom BLV aufgrund ihrer Tierschutzrelevanz ausgewählte Kontrollpunkte vertieft überprüft: Einstreuqualität, Besatzdichte, Luftqualität und Tierpflege inkl. fachgerechte Tötung.

Ziel dieser Schwerpunktprogramme ist einerseits das Wohlergehen von Tierarten sicherzustellen, welche etwas in Vergessenheit geraten, andererseits die Einhaltung der minimalen Anforderungen der Tierschutzgesetzgebung zu überprüfen und Tierhaltende diesbezüglich zu sensibilisieren.

Geflügelhaltung in der Schweiz

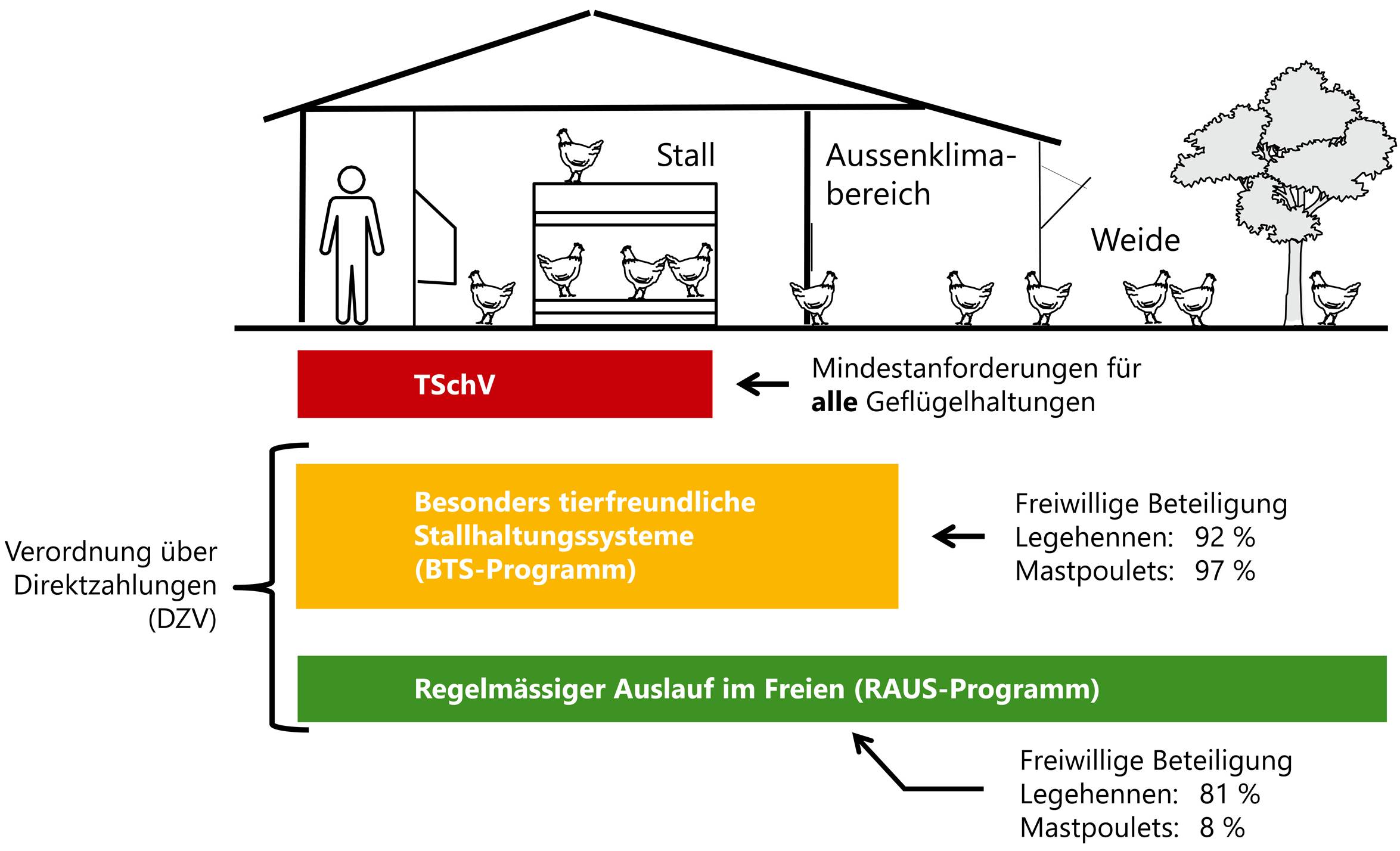

Quelle: Geflügelhaltung, ATA/AFE Modul Tierschutz 2021, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Foto: © Barbara Hamburger

Einstreu guter Qualität ist zur Gewährleistung der Gesundheit und des arttypischen Verhaltens unabdingbar. Mastpoulets und Truten verbringen den grössten Teil ihres Lebens auf der Einstreu, welche trocken und locker sein soll. Ist die Einstreu nass oder verpappt, führt dies zu schmerzhaften Fussballenentzündungen und Brustblasen. Legehennen dient die Einstreu als Beschäftigungsmaterial zum Scharren, Picken und Staubbaden und ist gleichzeitig eine wirkungsvolle Massnahme zur Verhinderung von Federpicken.

Tierpflege und fachgerechte Tötung

Laut Art. 5 der Tierschutzverordnung müssen kranke und verletzte Tiere ihrem Zustand entsprechend gepflegt, versorgt oder getötet werden. Kranke Hühner sollen kurzzeitig separiert aufgestallt werden. Wird ein Huhn getötet, muss dies fachgerecht und schonend durchgeführt werden, indem es zuerst mittels eines stumpfen Gegenstandes und kräftigen, gezielten Kopfschlages betäubt und anschliessend z. B. durch Streckung getötet wird.

Krankes Huhn Foto: © Barbara Hamburger

Foto: © Barbara Hamburger

Für die Berechnung der maximal zulässigen Tierzahl werden die vorhanden Stalleinrichtungen (u. a. begehbare Fläche, Sitzstangen, Nester) vermessen.

Die Luftqualität ist erfüllt, wenn gutes Atmen im Stall möglich und die Luft nicht stickig ist. Brennt es in den Augen oder kriegt man im Stall Hustenreiz, ist der Ammoniakgehalt zu hoch.

Foto: © ALT

Foto: © ALT

Beim ALT gemeldete Betriebe mit 1 oder mehr Geflügel:

Ganzjahresbetriebe

Hobbybetriebe

Auch Hobbygeflügelhaltungen müssen aus tierseuchenrechtlichen Gründen beim Kanton registriert sein (Kanton GR: Amt für Landwirtschaft und Geoinformation / Kanton GL: Abteilung Landwirtschaft) und die Mindestanforderungen der Tierschutzgesetzgebung müssen eingehalten werden. Weitere Informationen sind in der «Fachinformation Tierschutz: Hobbyhaltung von Geflügel» zu finden.

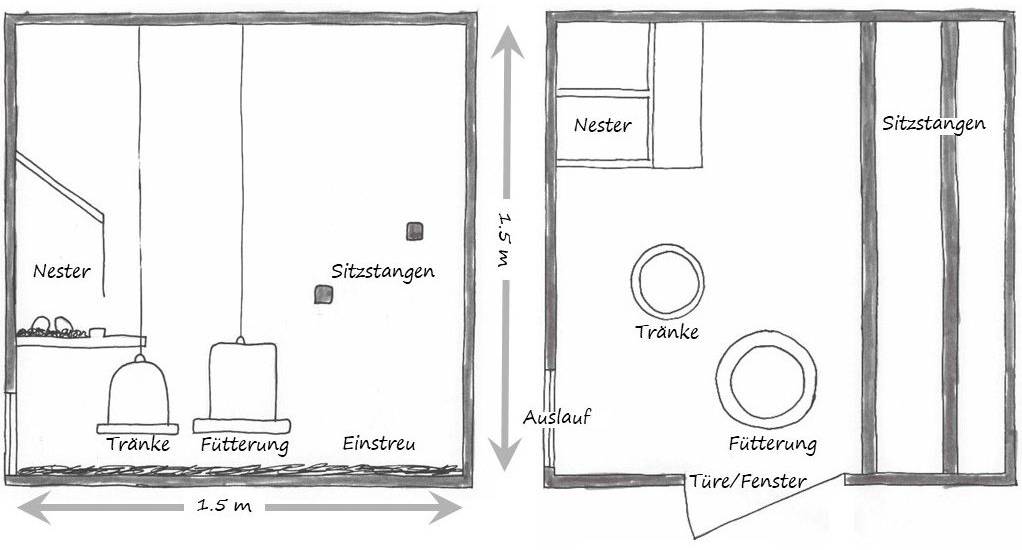

Beispiel eines Stalls mit den erforderlichen Einrichtungen für die Haltung von Gruppen bis zu 8 Hühnern. Die Sitzstangen müssen auf verschiedenen Höhen angebracht sein, mindestens 50 cm über dem Boden und mit mindestens 50 cm Freiraum darüber. Für jeweils fünf Hühner muss mindestens ein Nest angeboten werden. Der Boden muss mit Einstreu bedeckt sein.

Quelle: Fachinformation Tierschutz Nr. 10.4 Hobbyhaltung von Hühnern; 2018, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Foto: © ALT

Wassergeflügel

Für Wassergeflügel wie Enten oder Gänse gelten teilweise andere Anforderungen: Sie benötigen keine Sitzstangen, müssen jedoch ganzjährig tagsüber Zugang zu einer Schwimmgelegenheit haben, um ihr arttypisches Verhalten wie Schwimmen und Gefiederpflege ausleben zu können.

Die Katze – ein Opportunist

Wer liebt sie nicht: die Katze. Sie ist verschmust, verspielt, sanftmütig, zutraulich, gesellig, anhänglich, aber auch intelligent, selbstständig und häufig unabhängig. Jede Katze hat ihren eigenen Charakter, mit dem sie uns Menschen verzückt und in ihren Bann zieht. Sie ist ein geduldiger Zuhörer, unser Seelentröster, beruhigt uns mit ihrem Schnurren und lässt uns die Hektik des Alltags vergessen.

Nicht erstaunlich also, dass die Katze das weitaus beliebteste Haustier der Schweiz ist. So wurden im Jahr 2023 rund zwei Millionen Katzen gezählt, also beinahe viermal mehr als Hunde. Kein anderes Haustier geniesst so viele Freiheiten wie die Hauskatze. Sie dürfen sich in der Natur frei bewegen, ihren Jagdtrieb stillen, sie entscheiden selber über ihr Tagesprogramm und kommen doch immer wieder nach Hause zu ihren Besitzern, von denen sie geliebt und gepflegt werden.

Die Katze: Beliebtestes Haustier der Schweiz

Lebenserwartung: 12 bis 18 Jahre

Geschlechtsreife mit 6 Monaten

2 bis 3 Würfe pro Jahr mit 2 bis 5 Jungtieren

Foto: © ALT

Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss die zumutbaren Massnahmen treffen, um zu verhindern, dass sich die Tiere übermässig vermehren.

(Art. 25 Abs. 4 TSchV)

Nicht jede Katze aber ist wirklich so anhänglich und zutraulich. Können Katzen in den ersten Lebensmonaten keine Beziehung zu Menschen aufbauen, werden sie scheu, streunen herum und verwildern rasch. Sie suchen Orte auf, die ihnen genügend Nahrung bieten. So finden sich zum Beispiel häufig in der Nähe von Bauernhöfen viele Mäuse und oft werden Katzen auch durch tierliebende Personen aktiv im Freien gefüttert. So kommt es bei solchen «einfachen» Nahrungsquellen zur Ansammlung von Artgenossen. Die Gefahr der Übertragung von katzenspezifischen Krankheiten steigt dadurch enorm, gerade Jungtiere gehen oft kläglich ein, bevor sie ausgewachsen sind.

Durch das ausreichende Nahrungsangebot steht auch der unkontrollierten Vermehrung Tür und Tor offen. Im Alter von ca. sechs Monaten werden die Katzen geschlechtsreif. Ein Katzenweibchen kann bis zu drei Würfe pro Jahr mit durchschnittlich je drei Katzenwelpen grossziehen. Berücksichtigt man die Lebenserwartung von 12 bis 18 Jahren, so wächst eine Katzenpopulation rasch ins Unkontrollierbare.

Herrenlose und verwilderte Katzen stellen immer wieder ein grosses Problem dar. Für eine nachhaltige Lösung müssen primär die Zuständigkeiten geklärt werden. Die Broschüre «Herrenlose und verwilderte Katzen» ist ein wertvoller Ratgeber für Betroffene.

Bei einer ausufernden Katzenhaltung verpasst oder weigert sich der Tierhaltende, seine Tiere rechtzeitig zu kastrieren. Die Population wächst innert weniger Jahre auch bei reinen Indoor-Haltungen zu einer Grösse an, die der Haltende selbständig nicht bewältigen kann. Das zeigt sich an massiven Hygienemängeln, aber auch kranken, scheuen oder verstörten Katzen, deren persönliche Bedürfnisse in der Menge der Artgenossen untergehen. Solche Tierhaltungen müssen grundlegend saniert werden, was aufgrund der Menge nur noch mit Hilfe von Drittpersonen, Tierschutzorganisationen oder gar vom Kantonalen Veterinärdienst möglich ist, welche die finanziellen Mittel, die entsprechende Fachkompetenz und auch personellen Ressourcen haben, um die scheuen Katzen einzufangen, damit sie medizinisch betreut werden und wenn nötig ein neues Zuhause finden. Ziel jeder Intervention muss sein, das Wohlergehen jeder einzelnen Katze sicherzustellen.

Das Aussetzen oder Zurücklassen eines Tieres in der Absicht, sich seiner zu entledigen, ist verboten.

(TSchV Art. 16 Abs. 2 Bstb. f)

Fotos: © ALT